4月16日に全国に拡大された緊急事態宣言は39県について解除が今晩正式に決定される見込みとなりました。

これにより、国内ではいよいよ社会経済活動の再開が本格化していきます。

そのような中、今年度もお手伝いする鳥取県のBCP普及事業では、今回のパンでミックを念頭においたBCP策定支援が求められていることもあり、その方法論を社内で改めて整理しているところです。

しかし、平成21年の新型インフルエンザの時のように、「とりあえず新型コロナウイルス用のBCPを新規で作りたい」というニーズはほとんど無いでしょう。

今後は今回のようなパンデミック時も含めたBCPを検討していく必要がありますし、既にBCPを策定済みの組織においては、今回のような事態にも対応できる戦略を追加していく必要があります。

そこで、この記事では今回のコロナ禍を踏まえて、今後どのようなことに注意してBCPを考えていくべきかをまとめてみました。

1.コロナ禍における事業継続上の課題

平成21年に新型インフルエンザが感染拡大時した際に検討されたBCPは、「社員が感染し、欠勤者が増えることで、業務ができなくること」が最大のリスクでした。

そのため、BCPには

「出勤社員が○%に減ってしまうような場合は、継続する業務は○○に絞り、他の業務は縮小または一時中断する」

「社内の感染リスクを減らすために、交代制などを行い、社員同士は2m以上の距離が保てるようにする」

という感じの対策が規定されました。

しかし、当時は以下のような点を十分考慮していなかったと感じています。

1)感染リスクを減らしながら、通常業務をどのように継続するか

通常の事務所ではテレワークがかなり導入されました。しかし、店舗や工場等のようにその場に人がいないと仕事ができない業種・業態の場合は、感染リスクを減らしながら、通常業務をどのように続けるのかということが重要になりました。

そのような業種では従来BCPで考えられていたような「継続する仕事は重要なものだけに絞り込む」と言った対策を取ることは困難で、お客同士が社会的距離を取れる方法や飛沫を防ぐためのシールドを設置する等、施設内で3密を避ける措置が行われました。

また、新型コロナウイルスの感染により重篤な症状を引き起こす可能性のある高齢者や基礎疾患のある方を抱える医療機関や福祉施設では重要な課題だったと言えます。

2)緊急事態宣言により、営業自粛を要請された

BCPは何らかの原因により事業が中断する状態を想定して対策を検討しています。この事業中断を引き起こす原因を大規模な災害を想定しているのが一般的です。

しかし、今回の緊急事態宣言のように、自社の事業はできる状態にありながらも、やむを得ず事業やサービス提供を縮小や中断せざるを得ない事態は初めての経験でした。

私たちはサプライチェーンが途絶し、自社の事業に必要な部品や材料が入ってこないため、自社の製造ができなくなるという状況は東日本大震災やタイの洪水で経験済みです。ただし、これも災害が起因したものでした。

しかし、今回はそれらとは原因が異なりました。

3)様々な需要が大幅に減少し、それが長期化した

私たちは東日本大震災の時に様々な「自粛」が行われ、需要が減少するという事態は経験済みです。

しかし、感染拡大を防ぐために様々な社会活動が停滞することで、今回のように購買や旅行等の需要が1ヶ月以上にも渡って減少するケースは近年では初めのことです。

緊急事態宣言により、営業自粛をせざるを得なくなると同時に、外出自粛要請があることで、ダブルパンチを受けた業種が多数発生しました。

仮に事業ができたとして、そもそも需要が減り、売上・利益が大幅に減ってしまった状態で、組織を存続させるのか、業務をどのように回していけばよいのかという点は十分に考慮されていなかったはずです。

特に航空機業界や宿泊業はほとんど売上が無くなるような事態になり、致命的な状態になりました。

4)需要が急増する業種はどう対応するか

災害後に一部の業種で特需が発生したという例は過去の災害で私たちは経験済みです。

建設需要が災害復興事業により急増するような例ですね。

今回はマスクや消毒液が品薄になり、これらへの需要が急増しました。また、巣ごもり需要と言われるような新しい需要も増えました。

ただし、需要が増えた業種・業態においても、感染予防の実施は必須であるため、必然的に作業効率が落ちる中でも忙しい状態に対応していかなければなりませんでした。

5)命に関わるリスクの存在期間が長く、それが世界規模に広がった

今回、新型コロナウイルスの場合、対応しなければならないリスクは命に関わるものであり、それがいつ終息するのかが分からないというのが初めての経験だったと言えます。

また、影響範囲が全世界レベルに広がるため、BCPで重要な戦略である誰かに助けてもらう代替戦略も難しくなったと言えます。

これも近年では初めての経験でした。

もう少し想定していなかったことをあげると、広範囲の業種でテレワークが当たり前になりつつあること、対面営業しかなかった営業・接客スタイルもオンラインにシフトしてきたこと、航空機産業や観光業がこれまでに無く落ち込んだこと等もあります。

2.新型コロナウイルスを想定したBCPの改善のために

以上の5つを踏まえて、今後のBCPは事業継続の戦略レベルで以下の要素を考えておく必要があると考えました。

1)感染予防と業務継続を実施する方法を多数持っておく

今回業務継続のために当社で初めて実施したのは、スプリットチームや交代勤務でした。

テレワークは各業種においてもできるようにしておく必要がありますし、打ち手を増やしておくことは、パンデミック対応以外でも有効なものはたくさんあると思います。

テレワークや宅配、持ち帰りという方法は、サービスの提供方法や作業の場所・時間を変えた方法と言えます。

サービスを提供する際に、どうすれば人と接触せずにできるかと考えることで、今後もいろいろな方法が考え付くと思っています。

これらは「サービス提供方法変更戦略」と言った概念の戦略です。

2)3)需要減、営業自粛に対応するDX・デジタルシフトの推進

特に対面でのサービスやその場に来なければ提供できないサービスは需要が無くなり、大きな打撃を受けました。

しかし、需要が減少した又は無くなったと言いながらも、人は生活していますし、いろいろな人間の欲求はあるため、それに対するサービスの内容や提供手段、受注手段さえあれば、需要の掘り起こしは可能なはずです。

そのためには、非接触でサービス提供や受注ができるように、サービス自体や提供・受注方法を「デジタルシフト」する必要があります。

全ての業種について、こういう対策例が取れるというアイディアまで持ち合わせていませんが、こういう例があります。

ある整体では、コロナウイルスの感染を気にするお客さんが来院しなくなったので、売上が無くなりました。困った経営者は自宅でできる呼吸法をオンラインで教えるという講座を開き、収入の糸口を見出したという例です。

先日テレビでちらっと見ましたが、観光でもグーグルのストリートビューを使って、擬似的な観光体験をしようというものもありました。

医療機関ではオンライン診療が増えていきます。

Paypay等のオンライン決済の普及が進んでいることも、追い風だと思いますし、今回のような事が無くても今後は様々なサービスをオンライン化をしなければ生き残れなくなってくるでしょう。

これはアイディア勝負の部分もあり、それぞれで一生懸命考えなければなりません。

これらは日ごろから行うべき、『DX(デジタルトランスフォーメーション)推進戦略』又は『デジタルシフト戦略』等という戦略になるでしょう。

4)需要増への対応は感染予防策の徹底

需要増となる場合は作れば売れるわけですから、感染予防策をとにかくしっかり行い業務を行えば良いということになります。

ただし、感染予防対策を行いながら仕事をすると効率が落ちる場合は、通常通りの成果を出すためには稼働率が100%以上になる場合があるでしょう。

このような場合、前回の記事でも紹介したように、人があまった分野から人材を流入させる方法が確立されれば有効に機能すると思います。

5)時間の長さや空間の広がりへの対応

平成21年度の新型インフルエンザのBCPでは、人が減る中で業務を継続する「縮退戦略」が主な対応方法でした。

しかし、だらだら縮小しているだけでは、いずれ倒産してしまうかもしれないため、上で紹介したように「サービス提供方法変更戦略」や「DX戦略」等を行う必要があります。

今回のコロナ禍では、倒産に追い込まれるまでの時間が「最大許容停止時間」です。ただし、収入が0の時より、20%でもあれば、倒産まで少し先伸ばしになるかもしれません。

そこで、従来のような被害レベル分けに加えて、入ってくるお金の量を複数ケースで考えておき、それに応じる対策を考えることが、これまでのBCPの抜けを補うと考えます。

コロナウイルスを踏まえてBCPの考え方についてはこちらの記事でも紹介しています。

3.「喉元過ぎれば」になってはいけない

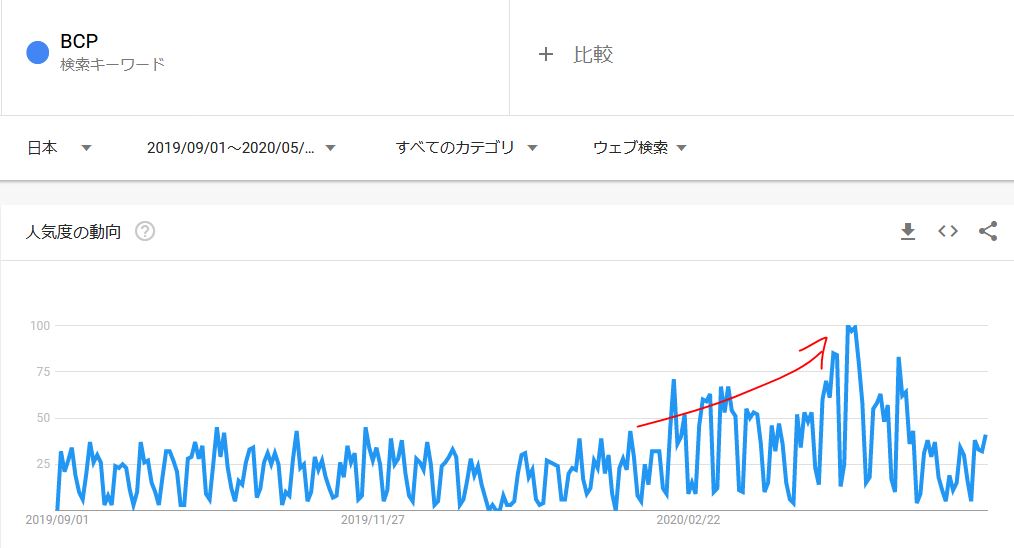

どんなキーワードがどのぐらいのボリュームで検索されているか、その推移を知ることができる「Google Trends」というサービスがあります。

このツールで「BCP」というキーワードの検索状況を調べてみます。

国内では2月ごろから検索数が徐々に増えています。

4月5日~11日には「BCP」のキーワードの検索数が急増しました。

これは丁度、緊急事態宣言が出された時です。

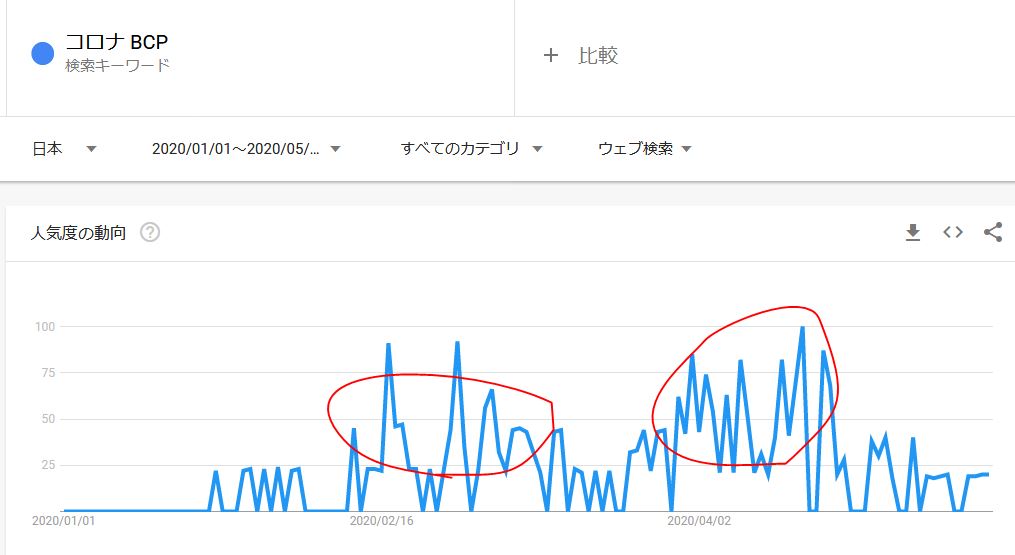

「コロナ BCP」というキーワードも同様の時期に増えています。

もう少し正確に言うと、2月中旬から3月上旬ぐらい、そして4月上旬から下旬までに検索ボリュームが増えました。

4月下旬からは検索数が減少していますが、これは連休を挟んだ影響があるとは思います。

しかし、一時と比べてBCPへの興味・関心はまた減ってきているように見受けられます。

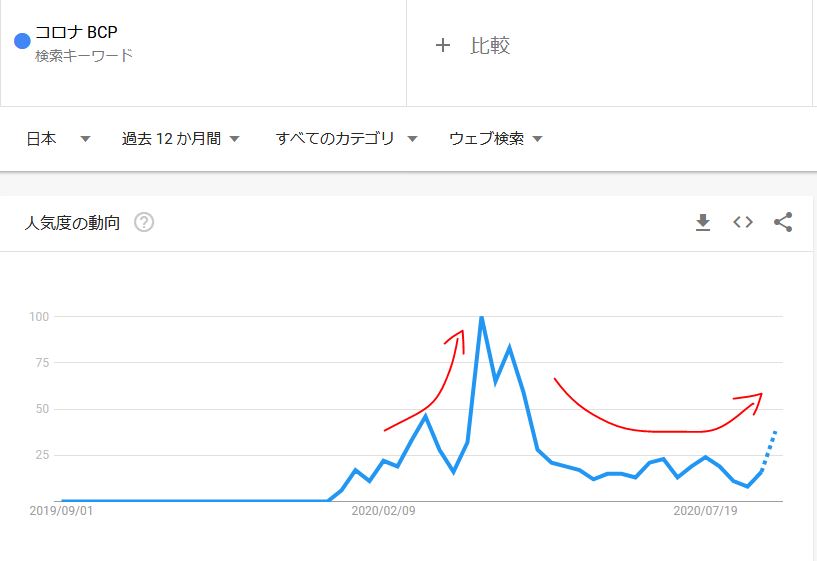

<8/26追記>

続けて検索ボリュームの変化を見ると、緊急事態宣言解除後も新型コロナウイルスの感染が終息せず、経済活動への影響が大きくなっていることから、8月以降、新型コロナを踏まえたBCPへの関心が再度高まりつつあるようです。

当社が鳥取県と島根県からBCP普及事業を受託した平成21年に、丁度、国内で新型インフルエンザの流行が始まりました。

そこで、事業開始当初は、ほとんどの人はBCPに目を向けないだろうと想定したところ、事業を開始した直後から、新型インフルエンザに備えるBCP策定への要請が急激に高まりました。

しかし、その終息によりBCPを作成する企業が急激に減りました。

同じような例は東日本大震災でも見られました。

地震発生以降、当地でも数年はBCPに取り組む企業が増えましたが、その後は近年の大規模水害による大きな被害が各地で発生するまで、BCPに取り組む企業はそれほど多くはありませんでした。

私たちは今回コロナ禍で大小様々な痛手を受けました。

しかし、緊急事態宣言の解除に伴い、しばらくすると経済・社会活動の本格的な再開が優先されるため、特に中小企業においては今回の痛手への対応は「喉元過ぎれば!」にすぐなってしまうだろうと考えられます。

以前の記事で、防災を目的にBCPに取り組むと「やりつづける」には限界があるとお伝えしたことがありました。

このように、今後の危機への備えは、これから急激に意識の低下する対コロナBCPではなく、「今後の生き残りを目的」としたDXの推進、デジタルシフトを進めていくことが、平時も、そして今後の非常時にも最も効果があると考えています。

とはいうものの、DXの推進はいずれの組織においても相当難しいはずです。

(DXについてはこちらの記事でも触れています。)

特に対面でのサービス提供や特定の建物内・施設内のみでしか提供できないサービスをしている業態の場合は特にそのような転換をしていくことが非常に重要と言えます。